第1回分類 第1回詳細1 第1回詳細2 第2回培養細胞 第2回詳細 第3回メダカ 第3回詳細 第4回遺伝子組み換え 第4回詳細

特別編1培養細胞 特別編2ウニのクローン 総合学習①GFP 総合学習②クロマト 総合学習③電気泳動 生物ⅡラムダDNA解析

動物の体の基本的な構造はボディイプラン(体制)と呼ばれています。

このボディプランが同じ動物をひとまとめにして「門」と呼ばるグループに分類をします。

腔腸動物門アカクラゲ 腔腸動物クラゲの一種のアカクラゲです。毒をもつので手で触れないようにしました。 クラゲ、イソギンチャク、サンゴは刺胞動物(腔腸動物)門に属していて、袋状の腸を持ち(口と肛門が同じ)、刺胞と呼ばれる毒針を発射する細胞を持つ等、共通のボディプランを持ちます。

|

|

環形動物門

|

|

原口が口になり、肛門が後から作られます(これも脊椎動物と反対です)。

|

|

棘皮動物門ニッポンウミシダ 棘皮動物(ヒトデの仲間)ヒトデの仲間のウミシダです。ヒトデ・ナマコ・ウニは棘皮動物門に属していて、体が5放射相称(五角形)で管足と呼ばれる吸盤で移動するなど同じボディプランを持っています。 管状の腸を持ちます。元々の口(原口、腔腸動物の口にあたる部分)が肛門になります。口は原口と反対側に新しく作られます。これは脊椎動物と同じです。 |

|

脊索動物門

|

|

生物は、海で誕生し進化してきました。そのために海にはほとんどの動物のグループ(門と呼ばれる分類の最も大きな単位)が生活をしています。

その海の生物の分類や生態を知ることは生物学の学習の基本です。中でも磯浜は最も生物が豊かな場所です。生物の分類を学ぶには最も適しています。

動物の分類は大きく門と呼ばれるグループに分類されます。同じ門の動物は基本的な体の作り(ボディプラン)が共通しています。ボディプランとは体の基本設計と考えればよいでしょう。

しかし、同じボディプランを持つ(つまり同じ門)動物でも、それぞれ環境に適応し、様々な生活様式を進化させているため、似ても似つかない形をしているものがたくさんあります。

反対によく似た形をしていても、全く異なるボディプランを持つ動物もいます。

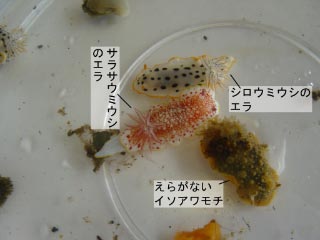

ウミウシと巻き貝は全くちがう動物に見えますが、ともに軟体動物門です。ウミウシの一種のタツナミガイは体の中に貝殻を残しています。

フジツボ、カメノテ、ケガキは同じように干潮時に完全に陸になってしまう岩の上に張り付いて生活をしています。フジツボやカメノテはエビやカニと同じ「節足動物門」でケガキは貝つまり「軟体動物門」です。

系統分類

動物の系統分類は、まずボディプランが同じ動物をまとめます。これが「門」のレベルの分類です。

さらに同じ「門」でも生活様式によって体の形が異なっているので、これが似たグループにまとめます。これがおおむね「綱」と呼ばれる「門」の次の分類の単位です。

例えば「棘皮動物門」(きょくひどうぶつ)には、ウニのグループ、ヒトデのグループ、クモヒトデのグループ、ナマコのグループ、ウミユリのグループの5つの綱に分類します。一見全く異なった動物に見えますが、体は五放射相称(軸が5本あり五角形)で、管足と呼ばれる吸盤のついた細い足で移動するなど、ボディプランは共通であることがわかります。

ボディプランと進化

これらのボディープランが異なる「門」はそのほとんどが古生代初期のカンブリア紀(5億6千万年前)の地層から化石として発見されています。

つまりカンブリア紀の海の中で可能なあらゆるボディプランが登場し、それぞれが特長を生かし競争しながら一部は絶滅し、生き残ったものはボディプラン(体の基本設計)を変えることなく、様々な改良を加え現在に至っています。

このように系統分類を考えると言うことは進化を考えることでもあります。

ボディプランと遺伝子

ヒトの遺伝子の数はかつて10万以上といわれていましたが、実際には3万数千しかないことが明らかになっています(最近では2万2千)。ショウジョウバエでは1万数千(最近では1万2千)といわれています。

複雑な生物ほど遺伝子が多いという単純な話ではないことがわかります。

カンブリア紀の海の中で様々なボディプランが登場したときに、様々な遺伝子が登場し、それらの遺伝子はそのまま多くの生物で使い回されているのではないかと考えられます。

ホメオティック遺伝子のような他の遺伝子の発現をコントロールする遺伝子の働きによって、遺伝子の働くタイミングを変えることで、同じ遺伝子のセットから異なる形の体を作ることが出来ると考えられます。

三崎は磯の動物が大変豊富なところです。そのために1886年に世界で2番目に古い臨海実験所が三崎に作られました。

それが、今回の特別講義を行った東京大学三崎臨海実験所Misaki Marine Biological Station(MMBS)です(正式名称は東京大学大学院理学系研究科附属臨海実験所)。アメリカのウッズホール、イギリスのプリムス、イタリアのナポリの臨海実験所と並ぶ世界に知られた海洋生物の研究所です。ここは日本に生物学が生まれた場所でもあります。

HP http://www.mmbs.s.u-tokyo.ac.jp/

臨海実験所HP http://www.mmbs.s.u-tokyo.ac.jp/

第1回分類 第1回詳細1 第1回詳細2 第2回培養細胞 第2回詳細 第3回メダカ 第3回詳細 第4回遺伝子組み換え 第4回詳細

特別編1培養細胞 特別編2ウニのクローン 総合学習①GFP 総合学習②クロマト 総合学習③電気泳動 生物ⅡラムダDNA解析