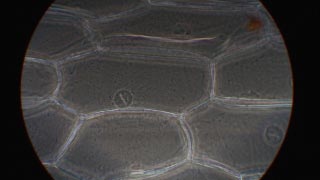

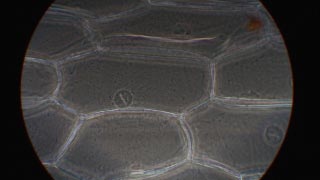

タマネギの表皮の位相差像です。対物40倍 。↑

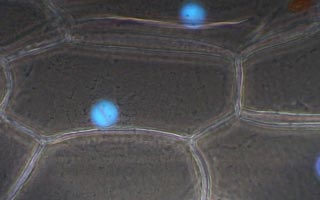

固定したタマネギの表皮細胞をDAPI でDNA を蛍光染色しました。↑

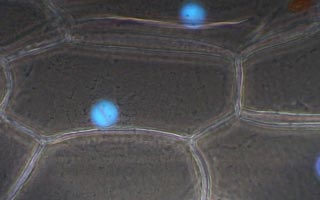

位相差像に蛍光像を合成したも のです。↑

高解像度 1280×800 200K ここをクリック!!

手に入れやすい細胞を使って蛍光観察を試みました。

タマネギの表皮の位相差像です。対物40倍 。↑

固定したタマネギの表皮細胞をDAPI でDNA を蛍光染色しました。↑

位相差像に蛍光像を合成したも のです。↑

高解像度 1280×800 200K ここをクリック!!

Quick Time 動画です。ここをクリック!! サイズ0.8M

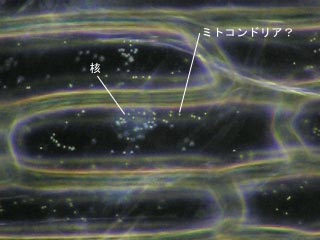

タマネギの表皮を無染色で暗視野観察しました。↑

白い粒子が原形質流動しているのがわかります。 この粒子はミトコンドリアと思われます。

タマネギの表皮細胞のミトコンドリアをミトトラッカーと呼ばれる色素で生体染色し、G励起で観察しました。↑

無染色の白い粒子と同じもとと思われます。

蛍光観察の Quick Time動画です。原形質流動が確認できます。

ここをクリック! サイズ50k

赤い粒子が原形質流動しています。これがミトコ ンドリアです。暗視野観察で見えた白い粒子です。

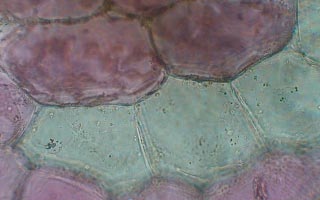

ユキノシタの葉の裏側の表皮を明視野で観察しました。↑

同じ視野をヘキスト33342 でDNA を生体染色したものです。明視野では見えなかった核がはっきり見えます。↑

暗視野観察です。(暗視野照明装置と対物レンズの開口数が合っていないので完全な暗視野になっていませんが・・・)↑

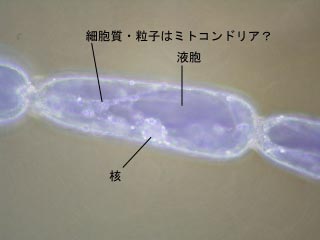

核と液胞、糸状の細胞質。細胞質中には原形質流動している粒子が確認できます。液胞は紫色の細胞液で満たされています。

ツユクサのおしべの毛の細胞・原形質流動の Quick Time動画です。

ここをクリック!! サイズ250k

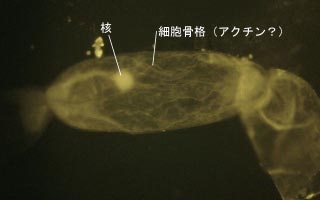

アクチンを蛍光染色しました。↑

上手く染まらず蛍光が弱いのですが、細胞骨格と思われる繊維状の構造が見えます。アクチンかどうかははっきりしません。

実際の蛍光は赤なのですがモノクロにして感度を上げて撮影しました

高解像度 640×400 60K ここをクリック!!

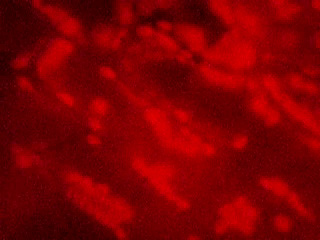

オオカナダモを無染色でG 励起で観察したものです。対物10倍↑

原葉緑体が自家蛍光を発しています。対物40倍↑

原形質流動の Quick Time動画です。 ここをクリック サイズ3.5M

クロロフィルの自家蛍光によって葉緑体が赤く見えています。葉緑体が原形質流動している様子も観察できます。

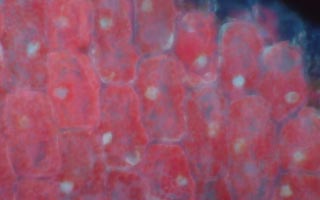

オオカナダモを無染色でUV 励起で観察をしたものです。自家蛍光によって核が白く、葉緑体が赤く見えています。↑

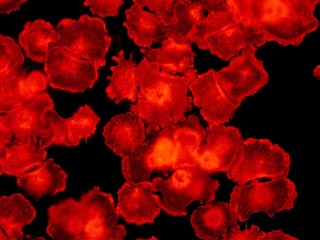

ローダミン標識ファロイジンでアクチンを染色。G 励起・対物40 倍。↑

アクチンの繊維が細胞の端の部分、特に仮足に多 いことがわかります。細胞は仮足を伸ばし足場を確保して接着します。アクチンは細胞の運動に関係しています。

高解像度 1280×960 190K ここをクリック!!

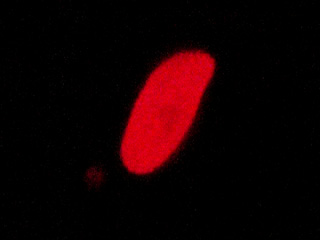

ゾウリムシのDNAをヘキストで生体染色しました。対物40倍。↑

ミドリゾウリムシの明視野観察です。緑の顆粒は共生藻類(クロレラの一種)です。↑

クロロフィルの自家蛍光が赤く見えます。G励起。↑

ミドリゾウリムシの共生藻類を蛍光観察しました。クロロフィルの自家蛍光で共生藻類が赤く見えます。

ミドリゾウリムシの Quick Time動画です。 ここをクリック!! サイズ4.0M