通常の光学顕微鏡では観察することが出来ない細胞骨格の観察を行いました。合わせてミトコンドリアの観察も行いました。

細胞骨格はその名称から細胞の骨格と考えがちですが、それは正しくありません。骨と筋肉を合わせたものです。

チューブリンから出来ている「微小管」、アクチンから出来ている「微小繊維」、ケラチンから出来ている「中間径フィラメント」の三種類があります。

また、それぞれの細胞骨格は単量体(モノマー)と呼ばれるタンパク質のユニットが多数結合し、繊維状の構造をつくっています。

これらのフィラメントは安定したものではなく常に結合と分解を繰り返しています。たとえて、言えばアリの行列のようなものです。アリの行列は離れてみると静止している一本のひもに見えますが、近づいてよく見ると無数のアリが集合と離散を繰り返しています。

このように細胞骨格は大変活発に活動しています。さらにチューブリンはダイニンなどのモータータンパクと、アクチンはミオシン(モータータンパク)と組み合わさることで原形質流動や筋収縮、細胞小器官の移動、鞭毛運動などの活動を担っています。

微小管はチューブリンと呼ばれる球状のタンパク質が中空の管状に結合して出来ています。太さは20nm程度です。

微小管は片方の端が中心体に結合し、細胞全体に放射状に伸びています。中心体は細胞の中心に位置しています。

微小管は細胞内器官の配置に重要な働きをしていると考えられます。

分裂装置(紡錘体)は微小管から出来ています。細胞分裂時には中心体が二つに分離し、細胞の両極に移動し、紡錘体を形成します。受精時に現れる星状体も同じものです。

隣接した微小管どうしがモータータンパクの助けを借りて滑るように動くことが出来るため、染色体を移動させたり、受精時に核を移動させる働きをしています。

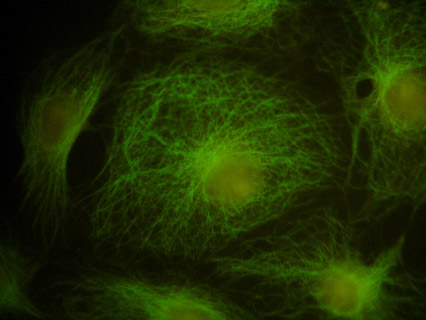

デモ用に顕微鏡メーカーから借りたプレパラートを観察したものです。

ヒトの培養細胞を三種類の蛍光色素で三重染色したものです。

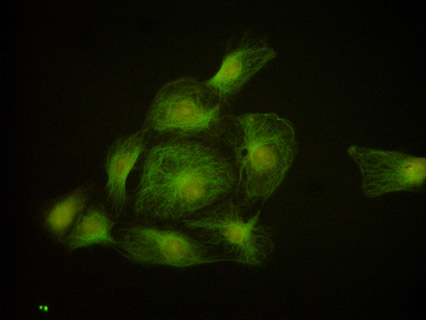

チューブリンを免疫染色法を使ってAlexa488と呼ばれる蛍光色素で染色してあります。B励起で(青色光を照射すると緑色の蛍光を発します)観察できます。

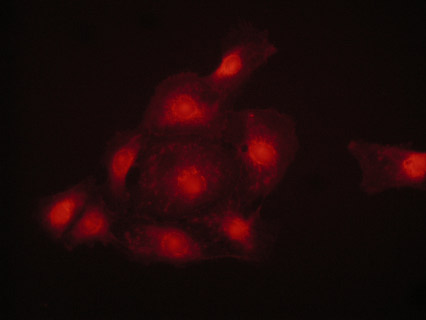

ミトコンドリアをMito-redと呼ばれる蛍光色素で染色してあります。G励起(緑色光を照射すると赤色の蛍光を発します)で観察できます。

DNAをDAPIと呼ばれる染色してあります。UV励起(紫外線を照射すると青色の蛍光を発します)で観察できます。

購入した顕微鏡にはUV励起がないのでB励起とG励起でチューブリンとミトコンドリアを観察しました。

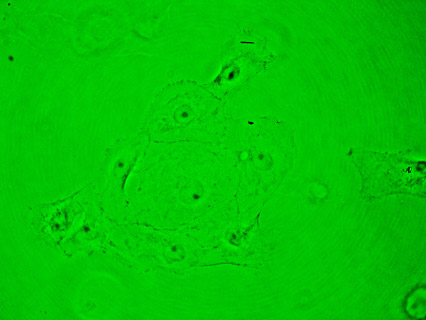

培養細胞は蛍光色素のみで染色してあります。通常の明視野観察用の色素で染色をするとその影響で蛍光観察に悪影響が出ます。そのため透明で通常の明視野観察では全く観察できません。

そこで、無染色でもコントラストをつけて観察できる位相差観察を行いました。数個の細胞がかたまっている様子がわかります。細胞の中央の丸い構造が核です。その中に黒っぽく見えるのが核小体です。細胞質中にはわずかに顆粒を認めることが出来ますが、特別な構造は見えません。(下)

上と同じ視野をB励起で観察をしたものです。微小管が緑色に見えます。上の位相差では微小管は全くみえないいことがわかります。しかし、微小管以外は見えないので、位相差像と重ね合わせて全体の構造を考えます。(下)

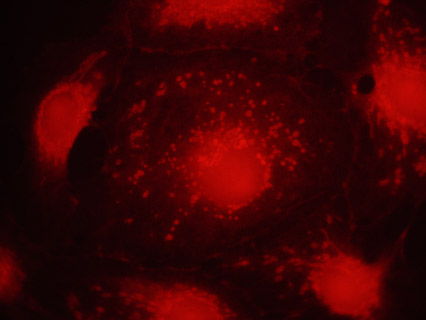

同じ視野をG励起で観察しました。ミトコンドリアが赤く見えています。位相差とB励起ではミトコンドリアは全く見えないことがわかります。(下)

この様に通常の明視野や位相差観察と蛍光観察を組み合わせることで細胞内のさまざまな構造がわかります。

40倍の対物レンズは倍率が低く細かい構造がわかりにくいので、100倍の対物レンズで観察を行いました。100倍の位相差用の対物レンズは今回買えなかったので蛍光観察のみ行いました。

上の40倍の対物レンズの視野の中央の細胞を拡大しています。

細胞のほぼ中心付近から細胞全体に微小管が伸びています。この部分に中心体があるはずです。細胞分裂時には中心体は二つに分かれ微小管を伴って細胞の両極に移動し、分裂装置を作ります(分裂装置の観察写真集参照)。

明視野や位相差観察では全く見えない微小管が細胞質全体に網の目のように広がっています。この微小管がミトコンドリアなどの細胞小器官の配置を決めたり、モータータンパクと組み合わさって細胞小器官の移動を行っています。この様に微小管が細胞全体に広がっていることは細胞に対する考え方を大きく変えました。細胞質はただどろどろした液ではないのです。

微小管の太さは0.02μm程度です。光学顕微鏡の分解能は0.2μmなので通常の光学顕微鏡では見ることは出来ません。蛍光顕微鏡では微小管が発している蛍光を観察しているので、分解能以下のものも見ることが出来ます。

細胞質全体に分布する赤い粒子がミトコンドリアです。おなじみのミトコンドリアですが実際に観察した人は少ないと思います。通常の光学顕微鏡ではミトコンドリアと思われる粒子を確認することが出来ますが、ミトコンドリアと確認することは困難です。蛍光顕微鏡でははっきりと確認できます。おおむね微小管に沿って分布しているように見えます。