3年の生物Ⅱの授業の一環として、東京海洋大学の羽曽部助教授を講師とした実習を行いました。内容は魚類の培養細胞の観察と組織形成の実験です。その中で細胞骨格(アクチン)の蛍光顕微鏡による観察を行いました。

細胞骨格はその名称から細胞の骨格と考えがちですが、それは正しくありません。骨と筋肉を合わせたものです。

また、それぞれの細胞骨格は単量体(モノマー)と呼ばれるタンパク質のユニットが多数結合し、繊維状の構造をつくっています。

さらに重要なことは、これらのフィラメントは安定したものではなく常に結合と分解を繰り返していると言うことです。

たとえて、言えばアリの行列のようなもので、離れてみると静止している一本のひもに見えても、近づいてよく見ると無数のアリが集合と離散を繰り返しているようなものです。

アクチンは球状のタンパク質で繊維状に結合し、直径5~10nmのアクチンフィラメントをつくります。

細胞膜の近くに多く存在し網目状の構造をつくったり、平行した繊維状の構造をつくったり、活発に変化することが出来ます。

前日からシャーレで培養をしてシャーレに接着伸展している細胞をグルタールアルデヒドで固定し、蛍光色素で染色をしました。

今回はファロイジンと呼ばれるアクチンと結合する物質に蛍光色素を結合させた染色液で細胞を染色しました。 ファロイジンはタマゴテングダケと呼ばれる毒キノコの有毒成分です。アクチンに結合し細胞に害を与えるため毒性を持ちます。

染色終了後、グリセリンで封入し蛍光顕微鏡(G励起)で観察をしました。

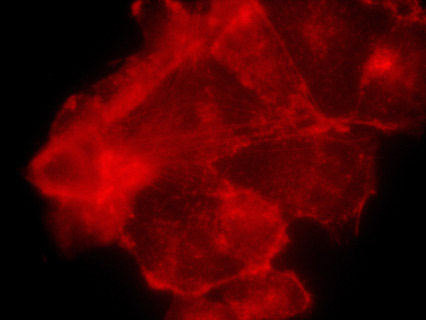

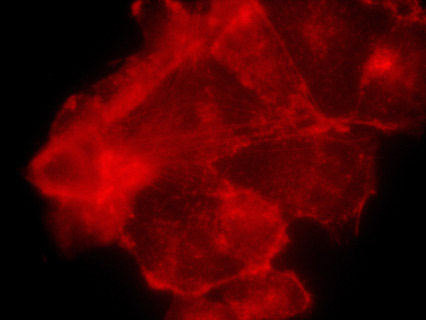

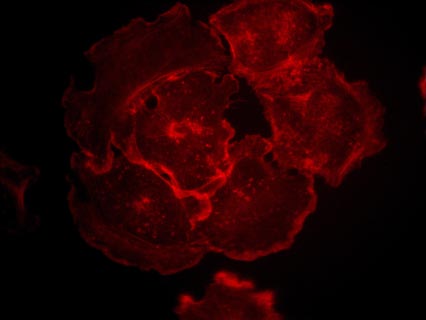

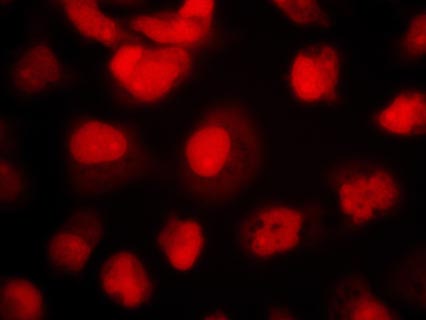

SPPの実習で実際に生徒がつくったものです。ファロイジンで染色し、G励起(緑色光を照射し赤色光の蛍光を観察)で観察をしました。あまりきれいではありませんが赤いフィラメントがアクチンです。100倍の対物レンズで観察しています。

(下)これも同様に生徒がつくったものです。

フィラメント状のアクチンであるFアクチンと、核のまわりにはフィラメントになっていないアクチンの単量体Gアクチンが見られます。

アクチンが網目状の構造をつくるとその部分の細胞質は流動性がなくなり「ゲル」と呼ばれ、網目構造が壊れると流動性をもつ「ゾル」になると考えられています。

ミオシンと呼ばれるタンパク質がアクチンフィラメントに沿って移動する分子モーターとして働くことが知られています。

アクチンフィラメントとミオシンフィラメントが組み合わさって、骨格筋の収縮を引き起こす筋原繊維をつくっています。

アクチンフィラメントに沿って移動するミオシン分子によって細胞小器官が移動し、原形質流動を引き起こしていると考えられています。

この様にアクチンフィラメントは他のタンパク質と組み合わさって細胞内の筋肉のような役割をしていると考えられます。

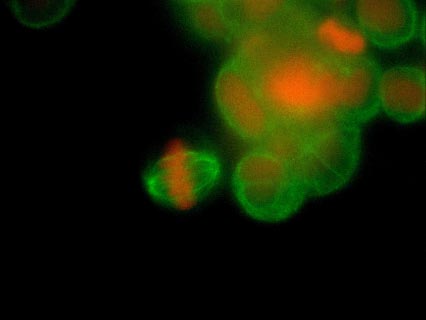

チューブリンとアクチンの二重染色と核酸とチューブリンの二重染色を行いました。方法は海洋大のSPPで行ったアクチンの染色方法と、東大臨海実験所のSPPで行った分裂装置のチューブリンを染色した方法を組み合わせてみました。臨海実験所ではDNAをDAPIと呼ばれる紫外線励起の色素で染めましたが、逗子高校の蛍光顕微鏡ではUV励起は出来ないので、G励起で観察できるPIと呼ばれる色素を使いました。

実験方法を改良し、カバーグラス上で細胞を培養しました。そのために染色液がきわめて少量ですみます。

方法の詳細は別に載せます。

微小管はチューブリンと呼ばれる球状のタンパク質が中空の管状に結合して出来ています。太さは20nm程度です。

微小管は片方の端が中心体に結合し、細胞全体に放射状に伸びています。中心体は細胞の中心に位置しています。

微小管は細胞内器官の配置に重要な働きをしていると考えられます。

分裂装置(紡錘体)は微小管から出来ています。細胞分裂時には中心体が二つに分離し、細胞の両極に移動し、紡錘体を形成します。受精時に現れる星状体も同じものです。

隣接した微小管どうしがモータータンパクの助けを借りて滑るように動くことが出来るため、染色体を移動させたり、受精時に核を移動させる働きをしています

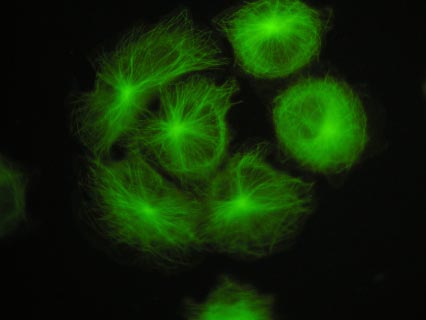

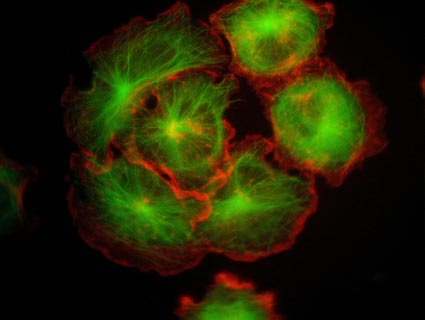

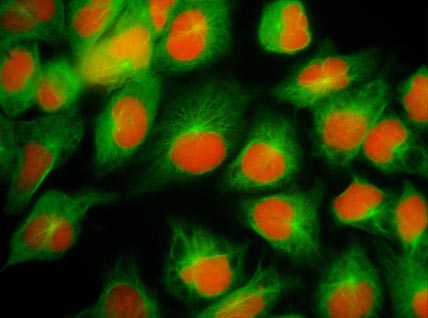

G励起でファロイジンで染色したアクチン繊維を見ています。対物100倍です。葉状仮足が良くわかります。

同じプレパラートをB励起でAlexa488でチューブリンを見ています。細胞の中心の中心小体から細胞全体に微小管が伸びている様子が良くわかります。

微小管の無い丸い部分が核です。

二枚の写真を合成したものです。細胞の周辺の葉状仮足の部分にアクチンが多く、中心部に微小管が分布し構造を作っていることがわかります。

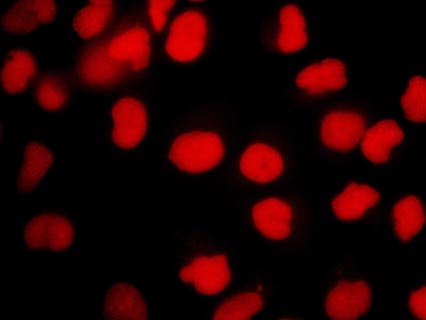

PIはDNAの染色に使われますが核酸の二本鎖部分に結合するために、RNAでも二本鎖になっている部分に結合して染まってしまいます。

そこで、細胞を固定後にRNaseと呼ばれるRNA分解酵素で処理をすることでDNAだけを染めることが出来ます。また、RNase処理を行ったものとそうでないものを比較することでRNAの存在を確認することも出来ます。

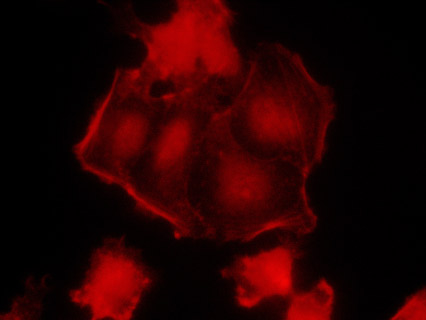

下の写真はRNase処理を行ったサンプルをPIで染色しG励起で見ています。DNAだけが赤く見えます。対物100倍です。

下の写真はRNase処理を行っていないものです。細胞質も薄く染まっています。細胞質にRNAがあることがわかります。

また、核の中に明るく見える丸いものが核小体です。核小体にRNAがあることがわかります。

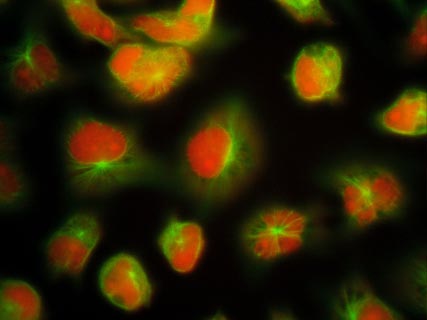

Alexa488で染めたチューブリンの写真を合成したものです。

中期分裂像です。DNAが赤く、分裂装置のチューブリンが緑に染まっています。対物100倍